【第8回】まとめ:AI時代、職場の文化を育てるということ

1. はじめに:このシリーズで伝えたかったこと

このシリーズを始めたのは、「DXが定着しやすい職場と、そうでない職場がある」と日々感じていたことがきっかけでした。

同じようにツールを導入しても、ある職場では自然に根づき、ある職場では全く使われない。

その差は、ツールの使い方や説明のうまさではなく、職場の文化やそこに働く人々の関係性の違いにあるように思えたのです。

ただ、「職場の文化」という言葉は抽象的で、なかなか対話の出発点にはなりません。

そこで私は、ティール組織の“色分け”という考え方にヒントを得て、サワモト式の職場色分けをつくりました。

そこに「上司と部下の関係性」や「AIとの向き合い方」といった視点を加えながら、現場の空気感に即した言葉で、職場の“土壌”を見える化することを目指してきました。

このシリーズは、DXやAIの話に入る前に、自分たちの職場をどう捉えるか、その最初の土台を提供するものでありたいと考えています。

2. 色分けで見えてきた、職場という“土壌”の違い

この7回の連載では、それぞれの職場に根づいている「大切にしているもの」の違いを描いてきました。

レッドはワンマンな職場、アンバーは秩序とピラミッド型の職場、オレンジは成果と競争を重んじる職場、グリーンはチームの目標と人間関係を大切にする職場、ティールは自律的に行動し、使命感でつながる職場――

それぞれに異なる“土壌”がありました。

大事なのは「どの色が良い・悪い」ではなく、それぞれの職場文化がどうやって生まれ、何を支えてきたのかを正直に見つめることです。

そこから初めて、「今の職場で、何がDXの足かせになっているか」が見えてきます。

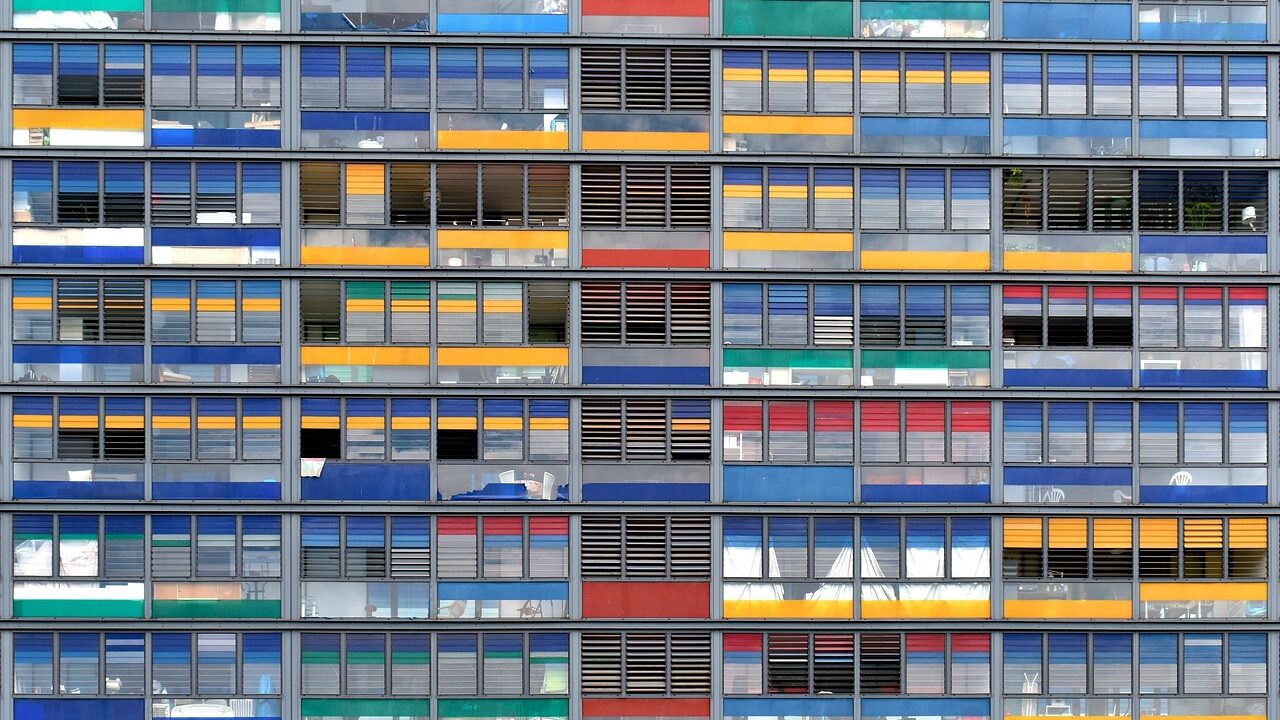

組織は建物のように、構造と背景に支えられている

3. DXを定着させるには、職場文化の“見える化”が必要だった

DXという言葉には、どうしても「効率化」や「ツール導入」といったイメージがつきまといます。

ですが、いくら高機能なツールを導入しても、それを“使ってみよう”と思える職場文化がなければ何も変わりません。

たとえば…

- 指示待ちが当たり前の職場で、「自律的に使ってね」と言われても動けない

- 成果主義の職場では、「なぜ使うことが成果に直結するのか」の説明がなければ納得されない

- 共感重視の職場では、「使って助け合えること」のイメージが湧かないと、動機づけが弱い

そういった職場文化との“ズレ”が、DXの停滞を生み出しているのです。

職場文化とDXが噛み合わないと、ツールの良し悪しとは関係なく、現場は動きません。

だからこそ、私は「まず文化から言葉にする」必要があると考えました。

4. 色分けは「分類」ではなく、「問いをつくる道具」

このシリーズを通して伝えたかったのは、「あなたの職場は何色ですか?」という話ではありません。

むしろ、

- 私たちの職場は、何を大切にしているのか?

- 今のやり方は、どんな文化に支えられているのか?

- その文化には、どんな強みと限界があるのか?

といった“問い”を立てるための、会話のきっかけになればという思いで色分けを紹介してきました。

色は、貼るものではなく、話すためのレンズです。

職場の今とこれからを考える上で、まず共通の言葉で話せるようになること。

それこそが、DXの第一歩になるのではないかと感じています。

5. AI時代の“意志ある職場”とは何か

AIは、ルールに従って処理するのは得意です。

AIは、正確に、速く、ルールに従って処理することが得意です。

でも、「なぜこの仕事をするのか」「何を目指しているのか」といった意味や意志は、AIが代わりに持つことはできません。

これからの時代、職場に“働く目的意識”があるかどうかが、ますます重要になってきます。

ここで言う目的意識とは、「やる気」ではなく、なぜこの仕事をするのかを理解し、自分たちで意味づけできているかということです。

- 誰のためにこの仕事をしているのか?

- どうありたいのか?

- その中でAIをどう使うべきか?

そうした問いを共有できる職場には、AIが“共に働く仲間”として入り込んでいけます。

意志のない職場には、AIが空回りするか、表面だけの“導入ごっこ”になってしまいます。

コラム:かつての自分のことを思い出すと

私自身も、かつてMicrosoftで働き始めた頃、その前の職場の影響からか最初は「上司が絶対」というレッド的な感覚で動いていた思いがありました。

特に入社したばかり、上司に任されるまでは、「言われたことをしっかりやる」という姿勢こそが評価されるものだと信じていました。

もちろん、社内にはグローバルな学習プログラムや自律を促す仕組みもたくさんありましたが、それが自分の中に本当に響いてきたのは、もっと後になってからのことです。

今振り返ると、組織全体としてはオレンジとグリーンの中間にあるような文化でした。

でも、そこに属する上司や部下たちの認識がずれていたら、ツールも制度も効果を発揮しづらい。

そうなんです。だからこそ、「職場の色」を言葉にして話し合うことが、現在地のズレを共有し、全体のパフォーマンスを上げる土台になるのだと思います。

6. おわりに:ここからが実践のスタート

この7回のシリーズは、DXやAI活用の“実践”の前に、

「このシリーズでは「文化」という視点にフォーカスしてきましたが、SawaLeaf Insightが提供したいのは、ツール × プロセス × 文化の三位一体でのDX支援です。

- ツールの選び方や使い方が、現場の言葉で語られているか

- 日々の仕事の進め方が、目的とつながっているか

- そして、職場文化がそれを支える土壌として育っているか

この3つがそろってこそ、現場の中から「やってみたい」「使ってみよう」という変化が生まれます。

職場の文化を見直すことはゴールではありません。

それは、ツールやプロセスの定着につながる「はじまり」です。

このシリーズを最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

DXというと「ツール」の話になりがちですが、私たちはあえて「文化」という視点から始めてきました。

それは、変化を促すには、まず“土壌”を耕すことが大切だと考えているからです。

もし、途中の回を読み逃していた方がいらっしゃいましたら、ぜひ下の振り返りリンクから気になるテーマをチェックしてみてください。

次回以降は、この「ツール × プロセス × 文化」という三位一体の視点から、

またひとつ、現場で役立つ視点や工夫をご紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに!

これまでの連載(シリーズ: AIと職場の未来地図)

- 【第1回】AI時代、職場の色分けはどう役立つ視点になるのか(リンク)

- 【第2回】各色の職場はAI時代にどう変わるか―― 5色の未来予測編(リンク)

- 【第3回】レッド職場の未来:AIと共に動く“ひとりユニコーン”時代へ?(リンク)

- 【第4回】アンバー職場の未来:型を守るだけでは限界、“接客する知性”への進化できるか(リンク)

- 【第5回】オレンジ職場の未来:AIと共創する成果主義の次なる姿(リンク)

- 【第6回】グリーン職場の未来:強い部活と生成AIファシリテーター(リンク)

- 【第7回】ティール職場の未来:自律を支えるAIと循環するリーダーシップ(リンク)

🧭仕事の「やり方」を変える前に、一度「状況」を整理しませんか? ツールを整えても拭えない違和感があるなら、それは職場文化の土壌を整えるタイミングかもしれません。今の歩みを重くしている「正体」を言葉にし、次の一歩を導き出す対話セッション Compass をご案内しています。