あなたの職場、何色ですか? ― DXが進む・進まないの“理由”を可視化するフレームワーク

ある部署では、Microsoft 365の活用が進み、生成AIも業務に取り入れられている。

一方で、別の部署では「Teamsってどこまで使っていいんだっけ?」という会話がまだある。

同じ会社なのに、なぜこんなに差があるのか。

それは「人の問題」ではなく、“職場の文化”の違いかもしれません。

この違いを可視化し、DXの進め方を職場ごとに見直すためのヒントが、

“組織の色分け”という考え方にあります。

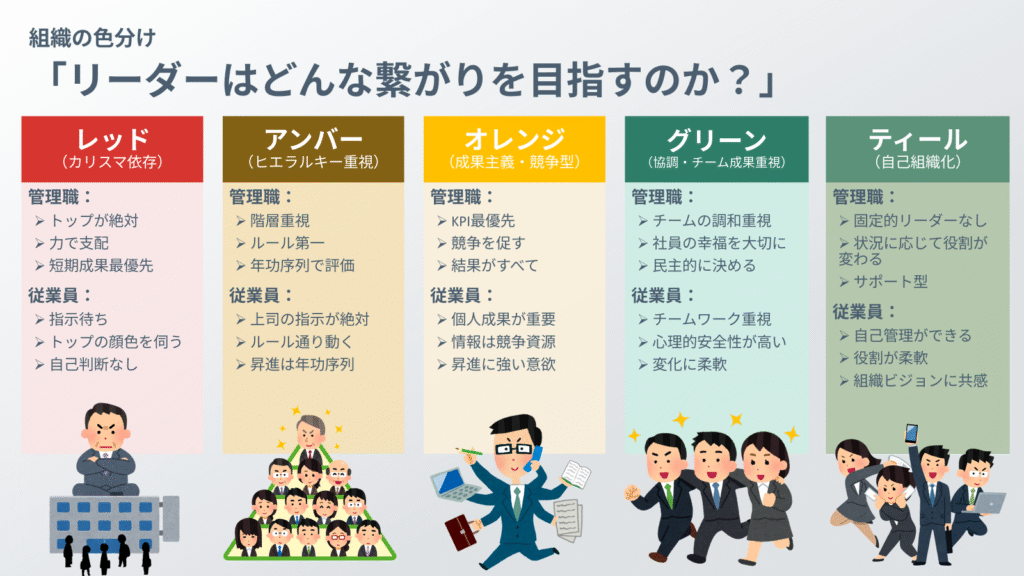

職場の文化は“5つの色”で表現できる

「ティール組織」などに代表されるこの分類は、

組織の在り方や人のつながり方を5つの色で整理したフレームワークです。

サワモト式では、これを“職場単位”で扱えるよう再構成しました。

| 色 | 特徴(シンプルな説明) |

|---|---|

| レッド | トップのカリスマ性・即応重視の危機対応型 |

| アンバー | 階層や手順を守る秩序型。ルールと年功が基本 |

| オレンジ | 成果主義・KPI重視の競争型。合理性と効率を優先 |

| グリーン | チームワーク・対話重視の協調型。心理的安全性が高い職場 |

| ティール | 自己組織化と共通ビジョンによる進化型。リーダーが固定されない |

どの色が“正しい”わけではありません。

大切なのは、「自分たちの職場は今どこにいるのか?」を知ることです。

DXがうまくいくかは、“空気”と“言葉”にかかっている

DXの定着には、ツールの導入だけではなく、

「なぜやるのか」「どう進めるか」を話し合える状態が必要です。

ですが職場にはそれぞれ、

- 誰が意思決定をするか

- 情報共有のされ方

- 新しいものへの反応の仕方

といった「空気」が存在しています。

それを可視化せずに「全社一律で進めよう」とすると、

うまくいく部署と、そうでない部署の差が広がります。

色分けが“対話の起点”になる理由

「うちはブラック企業だから…」

そう語られていた現場も、この色分けがあると

「うちはアンバー寄りかも」「グリーンなんだけど少し崩れてるかも」と、

冷静に“自分たちの状態”を言葉にできるようになります。

たとえば:

- アンバーの職場では、手順やマニュアルが整っていれば安心して動ける

- グリーンの職場では、自律的に考えられる反面、リーダー不在になりやすい

- ティールに見えても、実はオレンジ的成果主義と混在しているケースもある

サワモト式では、この色分けを“判断軸”ではなく、“共通言語”として使っています。

一つの組織に、複数の色が存在していていい

職場文化は均一ではありません。

たとえば病院であれば:

- 救命対応:ティール(自己判断と協力)

- ナースステーション:グリーン(チームワーク重視)

- 会計窓口:アンバー(手順と正確さ)

このように、業務内容や関係性によって“色”が違うのは自然なことです。

重要なのは、無理に揃えようとするのではなく、

お互いの優先順位や価値観を言葉にして、共存できること。

DXの進め方も、“色”に応じて変える

- アンバーな職場には、明確なルールとマニュアル化

- オレンジには、成果や効率を“見える化”

- グリーンには、対話と納得を軸にした合意形成

- ティールには、個人の動機づけやビジョン共有

DXは、「全社統一の進め方」で成功するとは限りません。

“それぞれの職場に合った進め方”を選べることが、定着の鍵になります。

職場には、職場の“DXの形”がある

サワモト式の色分けは、

自分たちの職場を語るためのツールであり、

進め方を調整するための指標です。

「私たちは今、グリーン寄りだけど、オレンジ的視点も必要かもしれない」

そんな会話ができるだけで、進め方が変わってきます。

まとめ:職場の文化を、可視化して共に進む

DXは、単に“変革する”ことではありません。

今ある価値観を尊重しながら、それぞれの場所で最善の一歩を見つけていくプロセスです。

そのために、この“職場の色分け”というフレームワークが、

少しでも対話と理解のきっかけになれば幸いです。

🧭仕事の「やり方」を変える前に、一度「状況」を整理しませんか? ツールを整えても拭えない違和感があるなら、それは職場文化の土壌を整えるタイミングかもしれません。今の歩みを重くしている「正体」を言葉にし、次の一歩を導き出す対話セッション Compass をご案内しています。