DXのステージ、説明できますか? ― 職場で“納得して進む”ための共通フレームワーク

Microsoft 365 を導入したものの、現場の働き方が大きく変わった実感がない。

PowerApps を作っても、特定のチームでしか使われない。

生成AIの活用も話題には上がるが、「それって自分たちには関係あるの?」と受け止められてしまう。

こうした課題の背景には、「今、私たちはどの段階にいるのか」という共通理解の欠如があります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が広がる中で、

その“進み方の順番”が現場で共有されていないことが、

導入が定着しない一因となっているのです。

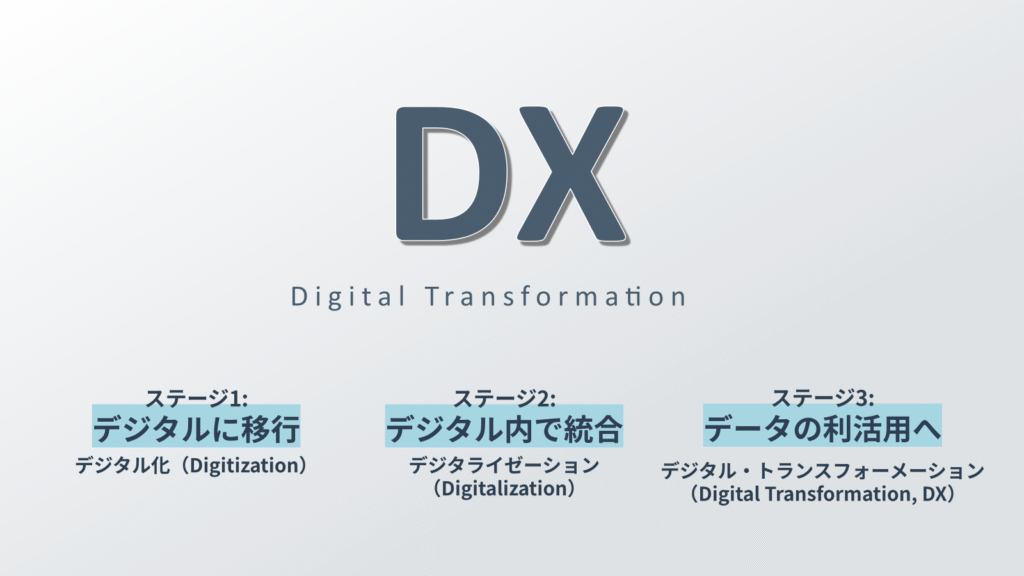

DXには、段階的なステップが存在します

DXは一足飛びで成果が出るものではなく、段階的に成熟していくプロセスです。

このデジタル化の考え方は、もともとヨーロッパで2000年代初頭から提唱されたDXの基本概念に基づいており、サワモト式ではそれを現場で使いやすい形に再構成し、Microsoft 365のツールに当てはめて解説しています。

もちろん、それぞれのステージでツールを導入すれば、局所的には効果が出ます。

Teams を導入すれば情報共有はスムーズになり、PowerAutomate を使えば申請業務が自動化されます。

ただし、本来DXに臨んでいる効果――

つまり「デジタル時代の組織の変革」や「データ活用による業務の進化」にたどり着くには、

段階を踏み、ツール同士をつなげて“データを活用する流れ”を計画する必要があります。

具体的には、

- ステージ1で データをデジタル上に蓄積し、

- ステージ2で 業務全体に統合・連携させ、

- ステージ3で 蓄積されたデータを分析・活用して変革へつなげる

という一連の流れを描く必要があります。

DXを「単なるツールの導入」ではなく、「データを軸にした進化のプロセス」として捉えることが求められています。

サワモト式が定義する「DXの3ステージ」

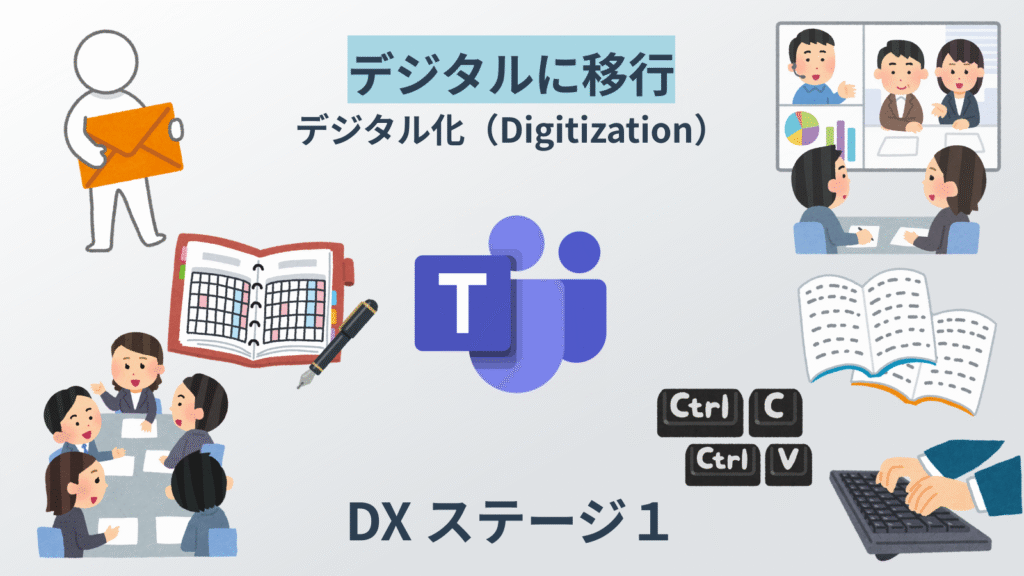

ステージ1:Digitization(デジタル化)

紙の資料や口頭のやりとりを、デジタルに置き換える段階。ただ、まだコピペや紙の利用も多く、仕事のやり方は変わっていません。

例:Teams の導入、ファイル共有のクラウド化など

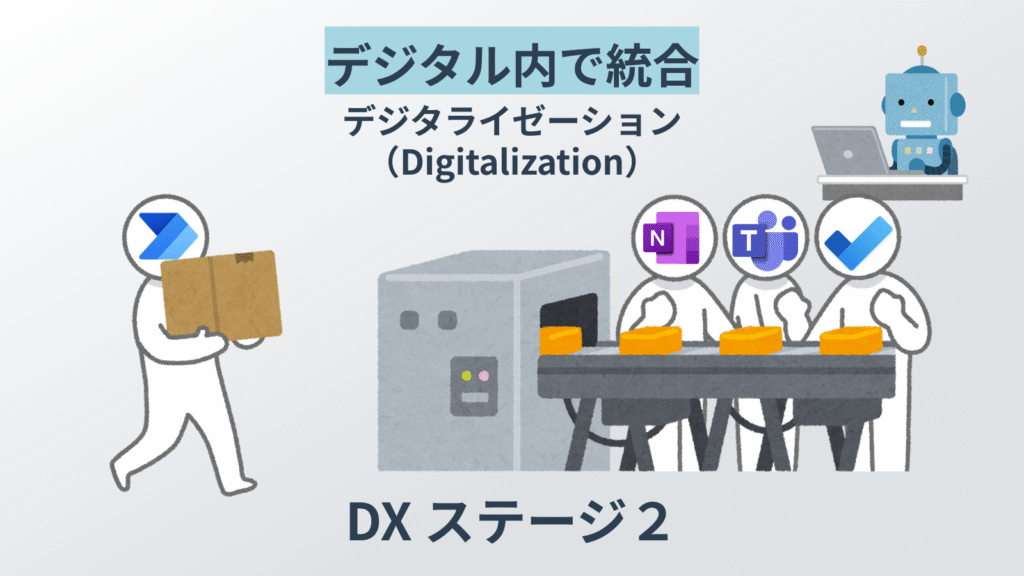

ステージ2:Digitalization(業務の統合)

バラバラだった業務や情報を、デジタル上で統合していく段階。データがアプリ間で受け渡しされ、情報に流れが生まれます。

例:PowerApps による申請業務、Power Automate による処理の自動化

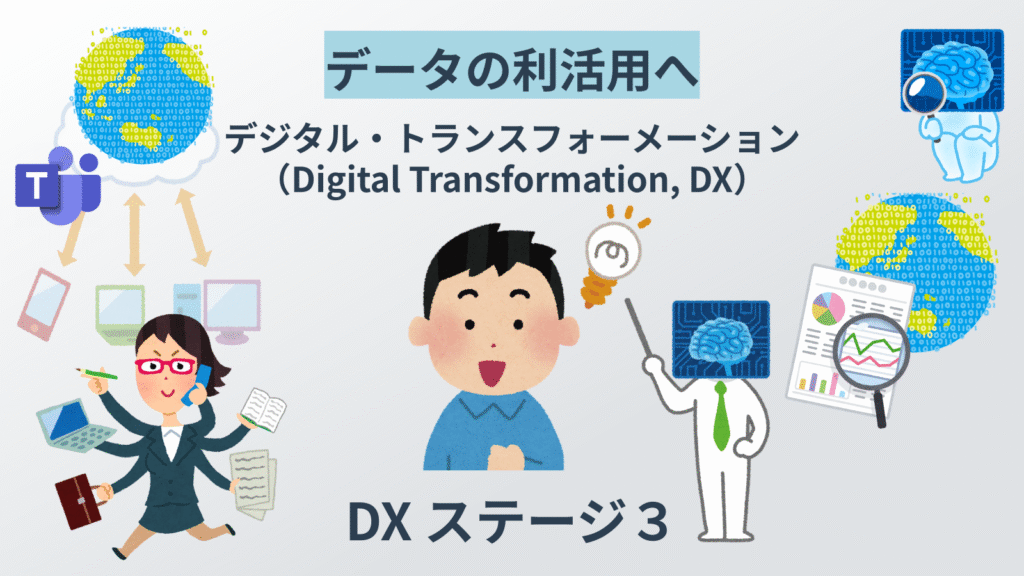

ステージ3:Digital Transformation(変革と活用)

蓄積されたデータを活用し、意思決定や業務そのものが変わっていく段階。アプリの活用により、業務で集まった働き方のデータから、「学び」と「気づき」を受け、働き方の分析、現場でのリアルタイムな意思決定が可能になります。

例:Power BI によるデータ分析、Copilot や生成AIの業務活用

「いま、私たちはどこにいるのか?」を共有することの意味

この3ステージのフレームワークを導入することで、

「自分たちは今、ステージ1なのか、それとも2なのか?」と

職場ごとの現在地を共有し、次の一手を議論できる土台が生まれます。

DXが進まない理由の多くは、現場のメンバーが

「なぜ今このツールを導入するのか」を理解しきれていないことにあります。

ツール単位での導入や研修では、全体像が見えず、

「なんとなく始まったけれど、結局使われなくなった」といった状態に陥りがちです。

DXは「専門家のもの」から「職場全体の会話」へ

従来のOffice製品は、ユーザーが個別にアプリを起動し、ファイルを作成・保存するためのものでした。業務の一部を支援するツールではありましたが、あくまで“パソコンの中”で完結するものが中心でした。

しかし現在の Microsoft 365 をはじめとするクラウドベースのツール群は、

単なる「ファイル作成ソフト」ではありません。

Teams や Power Platform、Copilotなどは、

職場で行われている会話や業務プロセスの“すき間”に自然と入り込み、業務そのものの一部として機能するようになっています。

その結果、こうしたツールの活用は「個人のITスキル」だけでは完結しなくなりました。

“職場全体の働き方や情報の流れ”としてどう使うかを、チームで話し合う必要が出てきているのです。

この「DXの3ステージ」を職場全体で共有することで、

現場の理解が深まり、「納得して取り組む」状態が生まれます。

サワモト式が目指すのは、職場で話せる“共通の地図”

サワモト式では、この3ステージをシンプルに示した図解と、

「自分たちの職場の位置」を見える化できる診断ツールを提供しています。

目的は、「理解」ではなく「共有」にあります。

「今の私たちはステージ1。まずはここを固めてから次に進もう」

「ステージ3を目指したいけれど、まだ2の整備が不十分かもしれない」

そんな会話が自然に生まれる状態こそが、DXが現場に根付く第一歩です。

まとめ:あなたの職場は、いまどのステージにいますか?

DXを進めるには、戦略やツールだけでなく、

現場が「自分ごととして話せる状態」をつくることが不可欠です。

そのためには、抽象的なビジョンではなく、

自分たちの足元を確認できる“地図”が必要です。

DXの3ステージは、その最初の一歩を支えるフレームワークとして機能します。

🧭仕事の「やり方」を変える前に、一度「状況」を整理しませんか? ツールを整えても拭えない違和感があるなら、それは職場文化の土壌を整えるタイミングかもしれません。今の歩みを重くしている「正体」を言葉にし、次の一歩を導き出す対話セッション Compass をご案内しています。